البهاء حسين

لا أعرف كيف أصبحت شاعراً . ما أذكره ، وما زال عالقاً بى ، هو السهو . كنت ، من نافذة الفصل ، أستغرق فى مراقبة التكوينات المتحركة للسحب .. هذه نعجة وتلك السحابة الجامحة حصان ..إلخ . أدمنت النظر إلى شىء طاف يركض من غير أن يخضع لأى قهر أو قواعد صارمة , ويتصادم بلا دوىّ ، مختزلاً عالماً كاملاً ، إذ كانت السحب تتبادل الأشكال بسهولة من دون أن تتهشم ؟

وأذكر تلك الآية ” كل نفس ذائقة الموت ” . قرأتها فوق عربة إسعاف تقل ميتاً من بلدتنا عاد لتوه من الخليج . وعلى الجانب الآخر منها كان مكتوباً بخط بديع: ” يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى ” ، ظللت أجترّ هذه الآيات وأجيلها معى فى الذهاب والمجيىء بصوت مسموع ، لكن أخى الأكبر نهرنى وحذرنى من ترديدها أمام أحد ؟

هكذا كمنت الصور واللغة والقمع للطفل . بقى أن يعيش فى بيت غير قادر على الفرح ، لتبدأ فى التناسل ذرية القصيدة .

، ،

كنت صغيراً ، لما وعيت على أمى حزينة . لا تلبس غير اللون الأسود . أنا وأمى وجلبابها الأسود كنا معاً بشكل دائم . فى النهار أصحبها مع آذان الفجر إلى القرى المجاورة ، نشترى القصب أو الفاكهة أو الخضار ، حسب الموسم ، لنبيعه فى قريتنا، وعند النوم أدسّ نفسى فى حضنها كجرو مذعور ، خوفاً من حواديتها المفزعة . من أى خشخشة فى سقف البوص . لا أدرى .. هل هذا أنسب ما يكتب فى الشهادات ؟

على كل عرفتُ أمى حين كبرت .. إن أحداً غيرها لا يمتلك هذا المزاج المخيف للحداد والتذكر دون هوادة . كان عمرها حوالى 20 سنة وكنت فى السنة الأولى من العمر حين توفى أبى عام 1970 م ، ولحق به بعد سنوات قليلة، شقيقها الوحيد مقتولاً فى ظروف غامضة أثناء خدمته العسكرية ، تاركاً لى عقدة ما زلت أحملها صخرة على ظهرى ..أننى كنت السبب فى موته ، هكذا ظلت أمى وإخوتى يعيروننى ، لأننى قلت له ليلة عودته إلى كتيبته..” روح إن شاء الله ترجع فى صندق” ، بعد أن لكزنى فى رأسى ، كما يفعل الخال مداعباً أبناء أخته. رددتُ الدعوة التى كنت أسمع أمى تطلقها وراء الأقارب ، ومن سوء الحظ أنه عاد فعلاً بعد يومين فى صندوق ، لتحمل أمى بمفردها وبلا مورد ، عبء البقاء على قيد الحياة بأربعة أطفال . وكان لديها ، فوق ذلك ، رصيد من أحزان قديمة تخصّ طفولتها ، لهذا كانت ” تعدد ” بصوت عال . أراها تميل بجسمها إلى اليمين وإلى اليسار مستغرقة فى البكاء فيتسع الصدع فى طفولتى ويضغط .

وقتها كنت على استعداد لفعل أى شىء مقابل أن تفك حالة الحداد الدائمة عن نفسها وعن البيت . أتذكر المأتم المتنقل الذى كانت تحمله بداخلها . لم تكن تجد صعوبة فى نصبه على أى ميت .. نعرفه أو لا نعرفه ، صديق أو حتى من العائلة . لقد أكرهتنى ، عن غير قصد أو وعى منها ، على الخوف .

:

الآن وأنا أفكر فيها ، ألتمس لها العذر. لقد احتملت فوق طاقتها .غير أن أكثر شىء لا أستطيع أن أسامح فيه ، هو أننى شخص سرقت منه طفولته . وهذا الطبع الذى ورثته عنها .. القلق . ولكن أسامح من !

المهم فى شوارع ” الحواويش ” وأزقتها الضيقة تعرفت على الانتظار .. أن ” هذا أيضاً سينقضى ” . كنت أحسّ بذلك إحساساً مبهماً . وصرت أحلم به نيابة عن أمى وإخوتى . فى فترة ما تصورت أن لا أحد غيرنا يعانى . أراحنى ذلك الشعور .. أن أكون ، من بين أقرانى ، الولد الذى جرب اليتم ، حتى إنه لا يملك صورة شخصية لأبيه ؟ وجرب الفقر .. أنه لكونه فقيراً فإن ” كل شىء يراه ، هو شىء لا يستطيع امتلاكه ” . وجرب الألم . يبدو أننى كنت معداً لمثل هذا الألم الرومانتيكى ، إنما الواقعى مع ذلك ، ومعتداً به . الألم ، قلت : يليق بالشاعر.

، ،

تلك هى الحالة التى أخذت تنكل بمخيلتى . وفى الثالثة عشرة كتبت قصيدتى الأولى. كانت مجرد خواطربالطبع ، غير أنى فرحت بها فرحاً شديداً . وكما هى العادة ، عرضتها على مدرس العربى الذى قال لى : أنت شاعر . رنت الكلمة فى أذنى ، لكن هل من المفيد بالنسبة لأمى أننى شاعر ؟ لا أتكلم عن كونها تجهل القراءة والكتابة ، فضلاً عن الشعر . إنما هل كان ذلك خليقاً بأن يجعلها تفرح بى ، أو تفهم، لو أنها عرفت ؟

إلى الآن مازلت أختلق الأكاذيب بشأن أى شىء يجعل هذه الأرملة المستوحدة تفرح. إذن بدأت الكتابة ، فماذا قلت وماذا بقى لأقوله ؟

قبل أن يكون علىّ التفكير بالجواب ، أشير إلى فترات موازية عشتها فى الإسكندرية وأماكن أخرى تكفلت بتمشيطى بجهامة وحماس خشن . بالمناسبة ، أصبحت لدى حساسية مرضية ضد نموذج الإنسان المكافح الذى كنت أتباهى به ، بل كنت أستعبده فى شغف متواصل بالرثاء للذات . أؤنب نفسى بهذا الكلام أم أفسرها . الشاهد .. فى الإسكندرية لم يكن البحر الذى رأيته يشبه فى شىء نيل ” أخميم ” ، أو البحر كما كنا نسميه ولا الأساطير التى تُحكى عنه . بدا لى غائماً مثل الحدوتة التى كنت أسمعها فى طفولتى وأفشل فى رتق المسافة الناقصة بين رواياتها المتعددة ، عن المأساة التى ارتكبها عمى بيد باردة وراح ضحيتها جدتى وعماتى وعمى الأصغر. وراح ضحيتها أبى ، فقد دخل السجن ، متهماً بارتكابها ! مسكين أبى ، لم تلمس الحياة طبلة أذنه طيلة ربع قرن . الغريب هو انحرافى بالسماع ، حيث كنت قادراً على تخيل هؤلاء مقتولين بأكثر من طريقة ، إمعاناً ، ربما ، فى ” كراهية هذا العم بطرق مختلفة “. قيل إنه عند دفنه ابتلعه ثعبان ضخم بمجرد دخوله من فتحة القبر . سمعت ذلك بأكثر من رواية أيضاً . هكذا صار لى ماض قبل أن أولد . حدوتة واحدة تكفى عدة أفراد ليكون لهم ماض معتق . ماض بعيد جداً لا ينتابنى حياله الآن أى شعور من أى نوع ، بقدر ما آسف على أننى لم أعرف حقيقته غير مشوشة . وأنه ليس بوسعى كتابته . هل يتطهر الشاعر من أشباحه بالكتابة أم يتورط فى خلق أشباح جديدة ؟ ما الذى يتيح له أن يلفظ هذه الأشباح دون أن يكون موضع عقوق أو عار ، دون أن يكون لأحد حق اتهامه، كما يقال، أو شرف تبرئته.

على كل لا أملك ما يثير الدهشة. الفقر واليتم يحدثان كل يوم.. عمل اللوعة لا ينتهى. مع ذلك ، أو ربما لذلك ، لا أستطيع أن أكفّ عن اعتقادى القديم .. أننى منذور لشىء كبير ، عوضاً عن تلك الحياة التى ما زلت أعيشها ، كما لو أنها بروفة لحياة أخرى تنتظرنى فى المستقبل .

اعتقدت كذلك بأن الله يولينى عناية خاصة دوناً عن خلقه ؟ لكن ما علاقة ذلك بما أريد أن أكتبه عن البحر والإسكندرية ، بيع السجائر أمام شركة البترول فى ” مرغم ” ، الجنس ، ” سحلولة ” وافتضاض البراءة ، ابنة عمى ، روث العائلة ، التواصل السرى مع الجسد ، التعب من مواجهة زملاء الدراسة فى الشوارع ، إذ يشترون منك أنت بالذات، ليس حباً فى الحلوى كما يفعل الأطفال ، إنما نكاية فى تفوقك عليهم ، مع أننى لم أكن متفوقاً . فقط لأننى فصيح ، أعنى لوفرة ما لم أكن أفشل فى الإجابة عن الأسئلة المفاجئة . على ذكر الفصاحة ، كانت عائلتنا مشهورة فى القرية بإجادة الكلام ، وبأنهم مدابيب .. جمع مدبوب .. أى خفيف العقل . ويبدو أن العائلة وجدتها ” فرصة لعمل أى شىء دون حرج “. ما الذى ربطنى بهذه العائلة ، بالماضى الذى لا يمكننى نسيانه أو تغييره ، بالحواويش .. بقتل أى بنى آدم فيها بقرشين صاغ ، بزنا المحارم ، بمرسى مطروح ، بالمنيا ، بالحماقات الصغيرة والسمعة العكرة ، بتواطؤ الأصدقاء ، بالبنات ، بالقصائد ، بقصص الحب التى لاتكتمل ، بصدر سعاد حسنى ، بالرغبة فى أن تكون لطيفاً مع الناس ، مثل الأب كرامازوف ، و” يكون هذا هو ما يسىء إليك ” . بالشعور أنك غريب أينما حللت. بالكتابة كعبء لعنة أبدية عليك أن تحمله ، وأن تستسلم للقلق ، بالأرض التى اغتصبها أعمامى وأولادهم بعد موت أبى مباشرة ، دروس الكراهية اليومية التى كانت أمى تلقنها لى ولإخوتى ، سينما ” أوبرا ” بسوهاج ، كنائس أخميم ، الأفراح والموالد ، صوت أحمد التونى ، وياسين التهامى ، عبدالحليم حافظ ، نجاة ، فيروز، ما لى بهذا كله . تقليد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ، إقامة الشعائر فى مسجد العائلة ، إصرار أمى على تفسير الأحلام .. أحلام الأسرة وأحلام الناس بطريقتها الخاصة ، طاعة الكلمات للجاحظ ، الكوابيس ، فتاة سلفادور دالى التى تطل من النافذة ، بساطة هنرى ميشو ، ألبير كامى ، أبو حيان التوحيدى ، الصراع الكوميدى بين فريد شوقى ، لا أطيق هذا الممثل ، وبين محمود المليجى ، الشعراء الذين لا قيمة لهم فى هذا الجيل وفى الجيال السابقة واللاحقة ، الادعاء ، التمسح فى السلطة ، الفساد ، الليل ، صوت فايزة أحمد ، موسيقى البرنامج الأوروبى ، الملامح التى تفهم دائماً بطريق الخطأ.. ملامحى ، التصرفات ، ذلك كله .. الشخص الذى يكتب هذا ، ما علاقتى به . ما الذى أتى به للقاهرة.. هل يريد لماضيه أن يتوه منه فى الزحمة.

لقد صرت ، مع توم هانكس ، ” أسوأ نسخة من نفسى “. لذلك حين طلبت منى هذه الشهادة ، وبما أننى فى منتصف العمر ، وبما أننى أفهم الشهادة على أنها حديث عن الشاعر قبل أى شىء آخر ، فقد وجدتها فرصة لاكتشاف الدافع العميق وراء طريقتى فى الحياة ، وراء اعتقادى الحميم الساذج بأننى محل عناية الله شخصياً .

لدى انطباع أن ذلك الاعتقاد كان حيلة ابتكرتها غريزة البقاء لاحتمال حياة لا يمكننى التحديق فيها أو فحص باطنها الآن ، دون الإحساس بأننى إزاء جملة اعتراضية طويلة ومرهقة . هذه الحياة ، هذا الشبح الذى كنته هو ما أ حاول قوله .

( 2 )

لم تعد لدى شهوة اصلاح هذا العالم . لا أكتب من أجل تغييره . لست طموحاً إلى هذه الدرجة . ثم إننى شخص كسول لا يرغب حتى فى تغيير نفسه ، فات أوان ذلك. أكتب لأن هذا يحدث ، لأن عندى ما أعرفه ويعرفنى .. لدى العالم الذى يخصنى ويهمنى اكتشافه ، أكتب لأننى غير قادرعلى أن أكون سوياً من دون كتابة. أكتب لأتفاهم مع نفسى بالقصيدة علانية. هذا ما يشغلنى فى الحقيقة ، بدون رغبة فى الدفاع عن قصيدتى . لا أريد من أحد أن يمنحها ، أو يمنع عنها ، الاعتراف . ولهذا أنظر بعين الزراية إلى الجدل الذى يثار من حين إلى آخر ، حول قصيدة النثر :

– لأنه جدل ذميم ، ثنائى .. ضد أو مع . وسطحى يلمس الشكل لا الرؤية .

– ولأن هناك مشاكل عويصة لا يليق بنا التجاوز عنها أو إرجاؤها . أما قصيدة النثر فهى تجربة مستأنسة لا خوف منها على الشعر العربى .

– ولأن تجربتى ، إن صح أن لى تجربة ، مع هذه القصيدة تجعلنى أرى أنها الأجدر بالتعويل عليها لبعث الحياة فى هذا الشعر . مع التحفظ على النماذج السيئة منها وما أكثرها الآن . هل قلت إننى أكتب لأشفى من العلل ، من الأشخاص الذين ضلوا الطريق إلى داخلى ، فصرت منهم وواحداً يجمعهم . هل هذا الشخص الواثق من نفسه ومن قصيدته إلى حد الوقاحة أحياناً هو أنا ، أو أنا الخجول المتواضع ، أو المسكون بالناس ، أو الراقد فى عزلته المتطامنة . إننى بضعة أشخاص . ولفهم هؤلاء والتعرف على تناقضاتهم ، لعقد صلة بينهم وبين العالم ، لعقد هدنة بين هاملت ودون كيشوت ، أكتب .

، ،

ولأننى أريد أن أكتب نفسى طلقت القصيدة العمودية التى كنت متعصباً لها أزيد من اللازم . كانت تلك طبيعة المرحلة . طالب متحمس يحب المتنبى ، مع أننى لم أكن أفهم ما وراء موسيقاه الحادة الكتيمة من ألم ممض . لكنه كان الحبل السرى الذى ربطنى بالقصيدة العمودية . أذكر تعصبى لها ، حتى إننى لم أكن أعترف لا بصلاح عبدالصبور ولا بحجازى أو السياب ..إلخ . هل كنت أقلد العقاد بدافع من تأثرى به فى هذه الفترة . كان رأيه فى قصيدة التفعيلة يغذى دوافعى للرفض .. رفض الجديد الذى يقوض قناعة غالية بالتراث ، كونتها على يد قراءات سوقت لى التراث ، بورع ، على أنه المثل الأعلى .

كنت أرى فى القصيدة على بحر الطويل أو البسيط غاية لا يدركها إلا الشعراء العباقرة . عشش فى رأسى هذا الهراء ، حتى تخرجت فى العام 1991 ، مع أن العروض كاد يصرفنى عن الشعر . إذ لم يدلنى أحد على خطوة أبعد من كتب الإرشادات المدرسية ، لكن البحور استقامت فى أذنى بعد فترة شاقة . الشاهد أن شغفى كان متعلقاً بالقشرة الخارجية للقصيدة . القشرة التى نعاينها دون استبطان . ارتبطت بالصنعة .. كم أزدرى هذه الصنعة ، فهى تعنى لى محاولة بائسة لأن يكون الشاعر شخصاً آخر غير نفسه . كنت متعلقاً بالبراعة فى توليد اللفظ من اللفظ والمعنى من المعنى مع أنها ، فى النهاية ، معان مستأجرة منذ ألفى عام . وكانت تشدنى وحدة البيت . باختصار كنت ملكاً لسيل من التقاليد لا ينتهى ، لذلك شعرت مع القصيدة العمودية أننى أحرث أرض غيرى .

على أنه قد بقيت لى من هذه التجربة خبرة الخروج بالإيقاع من بابه الجهرى الواسع إلى دراما القصيدة . ومعرفة بأدوات الكتابة .. النحو ، الصرف ..إلخ ، شكراً لكن قلب الشاعر أوسع من البلاغة وهمومه أعقد من ” الكلام الموزون المقفى ” . وخرجت بقناعة أن الشعر بلا ” حرية ” ليس شعراً . والتفعيلة تتكرر بانتظام أو تكون سائبة ، هذه الوحدة الصوتية التى تحجر على المعنى ليست قيداً مقدساً على مشاعرى وأفكارى وتطلعى نحو ما لا يقيد . الشعر أجلّ من كتمة النفس . هو شىء آخر بلا وزن أو قافية ، وبقدر تجردك فى البحث عنه سيمنحك نفسه . لكن ما الشعر . بالنسبة لى هو التأكيد الضرورى لما نراه وما نحسه وما نفكر به بوعى أو ما يأتى من وراء وعينا . تاريخياً كان أو حاضراً . التأكيد بالذاكرة . الشعر بتعبير ريلكه هو ” الماضى الذى يندلع فجأة فى قلوبنا ” . إنه أنت إذ تحاول النهوض من حفرة الإجابة إلى كبوة أخرى . الشعر أن تمشى ولا تصل. هو رؤية الأشياء بشكل غير عادى . حالة تأمل وإعادة اكتشاف دائم . النفاذ إلى الجوهر والتعبير عنه فى سياق مركب من التراسل بين عوالم شتى .. الموسيقى ، الرسم ، السينما ، العمارة ، السرد ..إلخ . وفى حالة التلقى تنشأ لدى القارىء لذة نفسية وعقلية هى لذة اكتشاف المألوف بعين جديدة .

من ناحية الكتابة أفكر أول ما أفكر ، فى أن تكون القصيدة عارية ، بلا تكلف أو ادعاء. وفى إيقاع وتركيب لفكرة ما أو معنى يومض متلمساً طريقه للخارج . وعندما تبين ملامح هذه الفكرة أبحث عن صيغة لا تتخلى كلية عن الإيقاع ولا عن المجاز .. مجاز القصيدة عامة . وثمة قارىء يطل برأسه أثناء الكتابة ، مهما حاولت فإننى أفشل فى مطاردته . كم يؤرقنى ، رغم أننى أنوب عنه فى القيام بدوره القاسى . لهذا أحرص ، بغير تعسف ، على أن تكون الكتابة شفافة ، لا تفهم فى لمحة عين ، ليست للذائقة الخاملة وفى الوقت ذاته لا تنغلق على نفسها ، لأننى ، فى نهاية الأمر ، أريد أن أتواصل مع نفسى فى تواصلها مع القارىء .

، ،

لا أدرى هل من اللائق القول إننى لم أقرأ شيئاً لزملائى إلا مؤخراً . لقد وجدت شعراً قليلاً فيما قرأت ، قليلاً جداً لا يتناسب مع الشعارات المرفوعة . لا أعطى لنفسى حق تقييم أحد ، فلست أنانياً إلى هذه الدرجة ، ولا أقصد السخرية أو ادعاء الاختلاف عن جيل مفترض أننى واحد منه . كل ما فى الأمر أننى غير مؤمن بحكاية الجيل هذه. وعلى خلاف كثيرين أرى فى ” قصيدة النثر” فرصة للانحراف بها إلى الشعر لا إلى النثر ، وهذا يعنى التخلص من العناصر والقيم غير الشعرية.. لك أن تتأمل التقريرية المتفشية الآن بحجة كتابة اليومى . وأرى فى قصيدة النثر فرصة للصدق مع النفس ومع القارىء رغم موت القارىء ، وأخيراً أرى أنها فرصة للتجديد حقيقة لا لرفع الشعارات ، مثل تطليق القضايا الكبرى أو كتابة الجسد أو خرق المقدس ..إلخ ، لأن هذا معناه أن تكون القصيدة استجابة مباشرة لقصد ذهنى ، بينما هى ، لكى تكون قصيدة ، غير قابلة للتجهيز .

للشاعر أن يكتب ما يشاء بالطبع إنما كيف يكتبه ؟ وله أن يذهب إلى الحافة ، إذ لا وسطية فى الفن . له أن يجرب حتى النهاية . لكن يفترض ، قبل ذلك ، أن يكون صاحب موهبة . أن يرى ما لا يراه الآخرون . أعنى هذه القدرة الخلاقة على إقامة عالم شعرى من الأنقاض فى كل قصيدة ، لا الثرثرة ، وإلا أصبحت الميول الفطرية للإفضاء والتعبير عن الخطرات ، عند كل الناس ، قصيدة نثر، تكتب بأيسر الطرق، بحيث يكفى أن يتكلم المرء ، ليكتب هذه القصيدة . إننى أفهم التجريب على أنه التشوف الدائم للخروج على السائد . شهوة القلق . حتى فى الشكل العمودى كانت لدى المجربين الكبار هذه الشهوة فأنتجوا أشكالهم الخاصة ، ولهذا ما زلت على اعتقادى القديم أن الشعر الجيد هو ما يجبرك على أن تقرأه بامتنان . أن تعيد اكتشافه بغض النظر عن الشكل . والقصيدة التى تدعى لنفسها أنها وكيل عن الشعر هى قصيدة لا عمر لها . الحديقة تتسع للجميع . ويفترض أن أول قيمة تكرس لها القصيدة هى التسامح . خاصة مع الآباء ، لذلك أندهش ممن لا آباء لهم . معنى ذلك أنهم لم يقرأوا قصيدة جميلة قط .

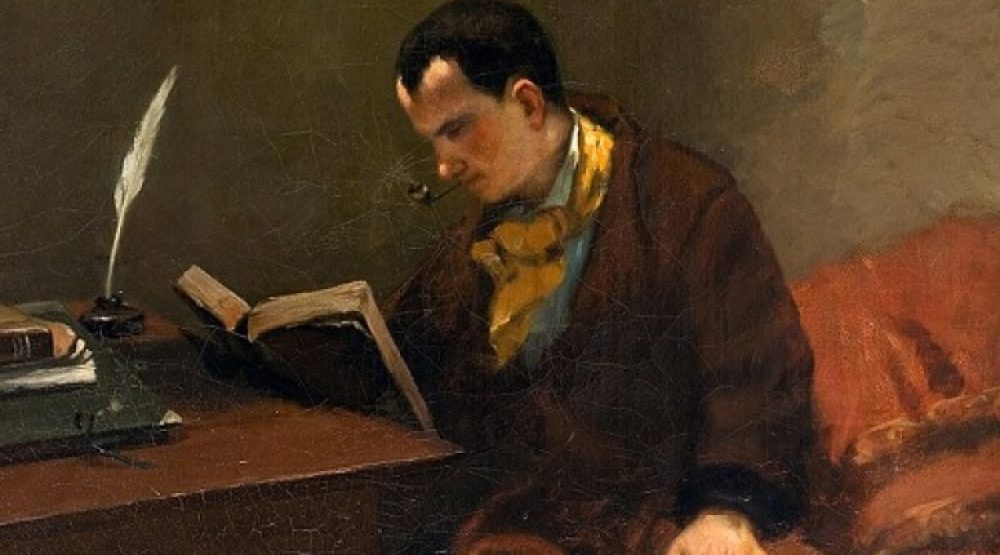

عن نفسى لا أستطيع قتل آبائى .. المتنبى ، الجاحظ ، ماركيز ، التوحيدى ، المعرى ، يحيى حقى ، المازنى ، فلوبير والدرس الأول .. ” إذا كانت لديك أصالة فعليك أن تظهرها ، وإذا لم تكن لديك فينبغى أن تخلقها ” . لا أستطيع قتل الماغوط ، صلاح عبدالصبور ، ديستويفسكى ، فرناندو بيسوا ، بودلير ، كازانتزاكس ، كفافيس ، بول فاليرى .. مع فاليرى وسانت أكزوبرى عرفت أن ” الكمال يبدأ عندما لا يعود لديك شىء تحذفه ” ، وهناك لوركا ، جوزيف برودسكى ، نيتشة ، هيمنجواى ، فان جوخ، آل باتشينو ، على أدهم ، أنتونى كوين ، وآباء آخرون رافقتنى تجاربهم إلى حيث وجدت صوتى .

أنا لا أريد قتل آبائى. كل ما أتمناه أن أتجاوزهم . كم يسعدنى ذلك ، أو أتجاور معهم، دون أن أحسب عليهم ولا على جيل أو تيار ، بل على الشىء الكبير الذى شعرت أننى منذور له ولم أكن أعرف أنه القصيدة .